Mit dem Programm unterstützt die Fritz und Trude Fortmann-Stiftung Projekte der Grundlagenforschung zu Baukultur und Materialien.

Coraline Rotalgen

AlgenBauSchutz (ABS) Projekt

Zwischenbericht Juni 2025

Technische Universität München – Werner Siemens-Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität München

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität MünchenSeit der erfolgreichen Sammlung kalzifizierender Rotalgen (CRA) an der kroatischen Küste im September 2019 werden die Proben unter kontrollierten Bedingungen in optimierten Nährmedien kultiviert. Die Überwachung wichtiger Nährstoffe und Ionen erfolgte mithilfe verschiedener Teststreifen. Zwei in der Literatur beschriebene mineralbildende Bakterienarten wurden als Positivkontrollen für Selbstheilungs-Benchmarks ausgewählt. Diese Stämme wurden am WSSB etabliert; es wurden Wachstumskurven sowie Korrelationen zwischen optischer Dichte, Zellzahl und Trockengewicht bestimmt. Genomische und transkriptomische Arbeitsabläufe schreiten mit parallelen Strategien voran, einschließlich erfolgreicher DNA-Amplifikation und ausgelagerter Sequenzierung. Jüngste Fortschritte im metabolischen Profiling umfassen die Extraktion, Reinigung und Identifizierung von Pigmenten. Zudem wurden intakte Phycobilisomen mittels nativer PAGE visualisiert und für zukünftige MS/MS-Identifizierungen aufgeschlossen. Der Calciumcarbonatgehalt der pulverisierten CRA-Probe wurde quantifiziert, um zusammensetzungsangepasste Kontrollen vorzubereiten. Mit der Charakterisierung und funktionelle Prüfung der CRA-Biomasse in Zementmischungen wurde begonnen, diese umfassen: SEM-, EDX- und XRD-Analysen charakterisieren Mineralphasen und Oberflächenablagerungen.

Verbreitung & Öffentlichkeitsarbeit

- Swiss Biotech Day, 5–6. Mai 2025, Congress Center Basel, Basel, Schweiz

- FEBS Advanced Lecture Course: Biological Surfaces & Interfaces, 8–13 Juni 2025, Sant Feliu de Guíxols, Katalonien, Spanien

- Carbon 2025 (World Conference on Carbon), 29 Juni–4 Juli 2025, Saint-Malo, Bretagne, Frankreich

- Abstract für die American Concrete Institute (ACI) Conference 2026 eingereicht. Ein Übersichtsartikel zum öko-ökonomischen Potenzial von Algen befindet sich im Reviewprozess, ein Manuskript zur Optimierung der Proteinextraktion ist in Vorbereitung.

Ein Bericht von Dr. Dania Awad.

Technische Universität München

Department Chemie

Werner Siemens-Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie

Coraline Rotalgen

Zweiter Zwischenbericht Dezember 2024

Technische Universität München

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität München

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität MünchenGrundlagenuntersuchungen zu korallinen Rotalgen als lebendes Leistungsadditiv für selbstheilende Bindemittelmischungen

Eine frische Charge von CRA wurde von Prof. Brueck erfolgreich an der Küste von Pula, Kroatien, gesammelt und unter verschiedenen kontrollierten Laborbedingungen kultiviert und gelagert. Diese Sammelreise war entscheidend für die Ausweitung der Kultivierungsprozesse im Labor. Darüber hinaus wurden die gesammelten Meerwasserproben mit Hilfe der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) analysiert, um eine umfassende Nachahmung der Umwelt in Bezug auf die Komponenten und Konzentrationen der Kultivierungsmedien zu gewährleisten. Es wurde auch gefiltertes natürliches Meerwasser verwendet, das wöchentlich aufgefüllt wurde. Die CRA-Kultivierung wurde erfolgreich auf 7 Liter aufgestockt, wobei die ermittelten optimalen Bedingungen, einschließlich Nährstoffkomponenten, stabiler Temperatur, pH-Wert, Lichtexposition und physikalischer Bewegung, beibehalten wurden. Unter diesen Bedingungen zeigten die Algen ein vielversprechendes Wachstum, wobei unter dem Mikroskop ein rotes fadenförmiges Wachstum sichtbar war.

Gleichzeitig sind die molekularen Studien durch die CRA-Probenverarbeitung, einschließlich der Extraktion und Reinigung von Makromolekülen, vorangekommen. Diese Studien werden direkt zum detaillierten Verständnis der molekularen Mechanismen beitragen, die der Verkalkung zugrunde liegen. Metabolomics-Studien haben bereits Einblicke in den Fettsäuregehalt und das Fettsäureprofil, die Terpene sowie die flüchtigen Verbindungen geliefert. Weitere Arbeiten werden sich darauf konzentrieren, die Stoffwechselwege zu rekonstruieren, die für die Verkalkung und die Stressreaktionen entscheidend sind. In Vorbereitung auf die Prüfung der Wirkung von CRA auf die Selbstheilung von Zement und zum Benchmarking wurden bei der WSSB gut etablierte Bacillus-Stämme erworben.

Projektstandort: Technische Universität München, Fakultät für Naturwissenschaften, Werner-Siemens-Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie, Prof. Dr. Thomas Brück, Prodekan für Forschung und Innovation, Direktor des TUM AlgaeTech Centers und Mitglied des Nationalen Bioökonomierates (BÖR), Lichtenbergstraße 4, 85748 Garching, Deutschland. Projektleitung: Dr. Dania Awad. Team: Dr. Oyewole Taye Salami, (Chemieingenieurwesen, Postdoc) und Weng Yue (Biochemie, Doktorand), Jana Holweck (Ingenieurwesen, Masterarbeit), Schmidt-Boelcke und Simon Koppold (B.Sc. Praktikum und Diplomarbeit). Projektlaufzeit: 2023-2025

Coraline Rotalgen

Erster Zwischenbericht 2024

Technische Universität München

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität München

AlgenBauSchutz (ABS) Technische Universität MünchenGrundlagenuntersuchungen zu korallinen Rotalgen als lebendes Leistungsadditiv für selbstheilende Bindemittelmischungen

Die Dekarbonisierung des Bausektors hat oberste Priorität, um das im Weltklimabericht festgelegte 1,5°C-Ziel zur Begrenzung der globalen Erwärmung zu erreichen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden durch den Einsatz von lebenden Bindemittelmischungen. Dabei fangen bestimmte Mikroorganismen, wie z. B. bestimmte Bakterien und Pilze, atmosphärisches CO2 ein und wandeln es in Kalkstein (Kalziumkarbonat) um. Auf diese Weise können altersbedingte Risse durch stoffwechselbedingte Bildung/Fällung abgedichtet werden: CO2 → CaCO3. Das große Potenzial dieser Ansätze für die autonome Rissversiegelung und die Kohlenstoffbindung wird durch mehrere Einschränkungen beeinträchtigt. Die Abhängigkeit dieser heterotrophen Mikroorganismen von der Verfügbarkeit von Nährstoffen (eingekapselter Zucker, Stickstoffquellen), die für die Aufrechterhaltung der Biomasseproduktion und der Kalksteinbildung entscheidend sind, beschränkt die Anwendung dieser Technologie auf die Abdichtung kleiner Risse.

Im Rahmen des ABS-Projekts wird ein neuartiger Ansatz verfolgt, bei dem kalkbildende (koralline) Rotalgen, insbesondere Lithophyllum coralloides, eingesetzt werden. Diese photosynthetischen Mikroorganismen können zementartige Biomasse bilden, ohne dass eine externe Nährstoffzufuhr oder Verkapselung erforderlich ist. Ohne diese Einschränkung haben diese marinen Mikroorganismen daher das Potenzial, große Risse abzudichten. Darüber hinaus könnte die Keimung der Sporen (der ruhenden Form dieser Algen) und der anschließende Aufbau des Kalkskeletts durch die Rissbildung, d. h. durch Feuchtigkeit, ausgelöst und durch Lichteinfall gefördert oder gesteuert werden. Dieser innovative Ansatz erleichtert die Verarbeitung, indem er die Phase der Nährstoffverkapselung umgeht, und reduziert die Kosten, da die kalzifizierten Sporen direkt in mineralische Bindemittel eingearbeitet werden können. Diese Strategie ist ein Tor zur direkten Kohlenstoffabscheidung und langfristigen Speicherung während der gesamten Lebensdauer eines Gebäudes und fördert so langfristige Nachhaltigkeit und Innovation. Ziel des Forschungsprojekts ist es, die Verwendung dieser Algen als lebendes Leistungsadditiv für selbstheilende Bindemittelmischungen zu untersuchen.

L. coralloides ist physiologisch, genetisch und biochemisch noch nicht vollständig charakterisiert worden. Umweltproben wurden gesammelt und in der Kultursammlung des Werner Siemens-Lehrstuhls für Synthetische Biotechnologie gelagert. Das ABS-Team konzentrierte sich auf die Kultivierung im Labormaßstab. Dabei wurden Temperaturen (25 °C, 18 °C und 7 °C), Lichtexposition (Tageslicht, blaues Licht, begrenztes rotes Licht), Antibiotika, Verankerung (PVC) sowie der Einsatz eines Wavemakers untersucht. Parallel dazu legt ABS den Schwerpunkt auf die Schaffung einer umfassenden systembiologischen Wissensbasis. In unserem Arbeitsablauf verwenden wir einen Multi-omics-Ansatz, der Genomics, Transcriptomics, Proteomics und Metabolomics integriert. Diese synergistischen Techniken könnten die grundlegenden molekularen Auslöser und regulatorischen Kontrollen aufklären, die den Kalzifizierungsprozess (CO2 → CaCO3) in korallinen Rotalgen antreiben. In Anbetracht der stark mineralisierten Proben ist eine Optimierung der Methoden zur Extraktion von DNA, RNA und Proteinen erforderlich. Um an diese Makromoleküle heranzukommen, wurde ein Demineralisierungsschritt eingebaut, um das Kalziumskelett zu verflüssigen. Zu diesem Zweck wurden eine starke Säure, HCl, und EDTA, ein Chelatbildner, untersucht. Darüber hinaus wurden weitere Optimierungen vorgenommen, darunter die Evaluierung einer Reihe von Puffersystemen und Zusatzstoffen. Die

Sequenzierung mit modernsten Techniken ist im Gange, gefolgt von Bioinformatik und Data

Mining.

Eine weitere Sammelexpedition ist für die Kultivierung in größerem Maßstab geplant. Schließlich wird in Zusammenarbeit mit Prof. Johann Plank, Lehrstuhl für Bauchemie der TUM, die Biomasse von L. coralloides in mineralischen Bindemittelmischungen untersucht. Das Team entwickelte eine standardisierte Methode zur Erzeugung reproduzierbarer Risse in Zementproben. Diese ersten Tests sind entscheidend für die Etablierung von Bewertungsmethoden für die zukünftige visuelle Messung und Dokumentation der Rissreduzierung. Projektstandort: Technische Universität München, Fakultät für Naturwissenschaften, Werner Siemens-Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie, Prof. Dr. Thomas Brück, Prodekan für Forschung und Innovation, Direktor des TUM AlgaeTech Centers und Mitglied des Nationalen Bioökonomierates (BÖR), Lichtenbergstraße 4, 85748 Garching, Deutschland. Projektleitung: Dr. Dania Awad. Team: Dr. Oyewole Taye Salami, (Chemieingenieurwesen, Postdoc) und Weng Yue (Biochemie, Doktorand), Jana Holweck (Ingenieurwesen,

Masterarbeit), Schmidt-Boelcke und Simon Koppold (B.Sc. Praktikum und Diplomarbeit).

Projektdauer: 2023– 2025

Salz

Zwischenbericht 2024

Technische Universität München

Einsatz von Salzabfällen in nachhaltigen Baustoffen: Forschungsbericht der Technischen Universität München

Die Technische Universität München widmet sich im Rahmen des Förderprojekts der Fritz und Trude Fortmann-Stiftung seit 2023 der Frage, wie sich Salzabfälle aus Entsalzungsanlagen und der Kaliproduktion sinnvoll in modernen Baustoffen nutzen lassen. Dabei wird das Potenzial deutlich, große Mengen an entsorgungspflichtigem Salz künftig als wertvollen Rohstoff einzusetzen, was nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch die Ressourceneffizienz in der Bauindustrie erhöhen könnte.

Im Rahmen der Versuche wurden verschiedene Zement- und Salzmischungen analysiert. Insbesondere die Beimischung von Kalisalz führte zu salzhaltigen Betonen, die durchaus respektable Druck- und Biegezugfestigkeiten zeigten. Daneben setzte das Forschungsteam Wandpaneele mit 25 % Kalisalzanteil in einer Prüfkabine möglichen Belastungsszenarien aus. Messungen ergaben, dass sich keine gesundheitlich bedenklichen Aerosole bildeten. Für Bauherrinnen und künftige Nutzerinnen könnte dies ein entscheidender Schritt sein, um innovative Baukonzepte mit neuartigen Materialien umzusetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung lag auf den thermischen Eigenschaften. Mittels des Hot-Disk-Verfahrens untersuchten die Wissenschaftlerinnen die Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität. Dabei zeigte sich, dass salzhaltige Mischungen durchaus in der Lage sind, Wärme effektiver zu speichern als klassische Betone ohne Salz. Dies birgt vielversprechende Möglichkeiten für den Einsatz in Regionen mit hohem Wärmebedarf und eröffnet neue Wege in der klimaschonenden Bauweise.

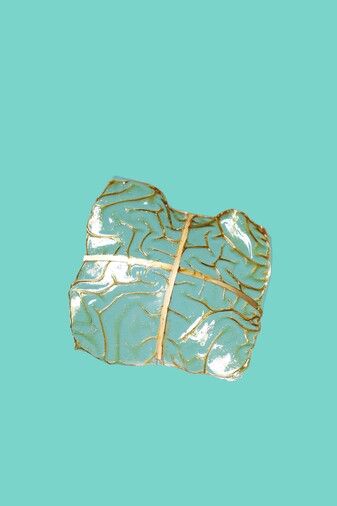

Ein besonderer Aspekt des Projekts ist das Experiment mit Natriumalginat und Salz. Durch Pressen dieser Mischung entstanden extrem druckfeste Elemente, deren Potenzial auch den Einsatz in extremen Klimazonen ermöglicht.

Präsentationen und Ausstellungen, zuletzt im November 2024 in Rom, brachten das Projekt einer breiten Öffentlichkeit näher. In mehreren Fachartikeln, die derzeit begutachtet werden, wird das Thema weiter vertieft und soll dazu beitragen, die Forschungserkenntnisse zu verbreiten.

Das zentrale Fazit der Expertinnen: Salzabfälle müssen kein ungenutzter Stoff bleiben. In Verbindung mit Zement, Alginaten oder anderen Bindemitteln ergeben sich Materialien mit guten mechanischen und thermischen Eigenschaften. Wichtige Voraussetzungen sind allerdings eine gezielte Anpassung der Rezeptur, eine optimale Lagerung und Trocknung sowie eine gründliche Prüfung hinsichtlich möglicher Umwelteinflüsse.

Damit ebnet das TUM-Projekt den Weg für ressourceneffiziente Baustoffe, die nicht nur nachhaltiger sind, sondern durch ihre Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit auch neue Perspektiven in der Bauindustrie eröffnen. Schritt für Schritt nähert sich die Forschung damit dem Ziel, Müllstoffe in wertvolle Werkstoffe zu transformieren – zum Vorteil von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Verweise auf Normen und Literatur

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

- Landesbauordnungen der Bundesländer

- DIN EN 16516 (Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus Bauprodukten)

- TRGS 900 (Technische Regel für Gefahrstoffe – Arbeitsplatzgrenzwerte)

- DIN EN ISO 10304-1 (Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatografie)

Literaturverweise (aus dem Forschungsbericht)

- Statista, Global Market Insights (2022): Globaler Düngemittelmarkt.

- Pungercar, V., Musso, F. (2021): Salt as a Building Material: Current Status and Future Opportunities, The Physics Journal, Band 6.

- DIN EN 16516: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus Bauprodukten.

- DIN EN ISO 10304-1: Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatografie.

- TRGS 900: Technische Regel für Gefahrstoffe – Arbeitsplatzgrenzwerte.

Projektdauer: 2023 - 2026

Salz

Zwischenbericht 2023

Technische Universität München

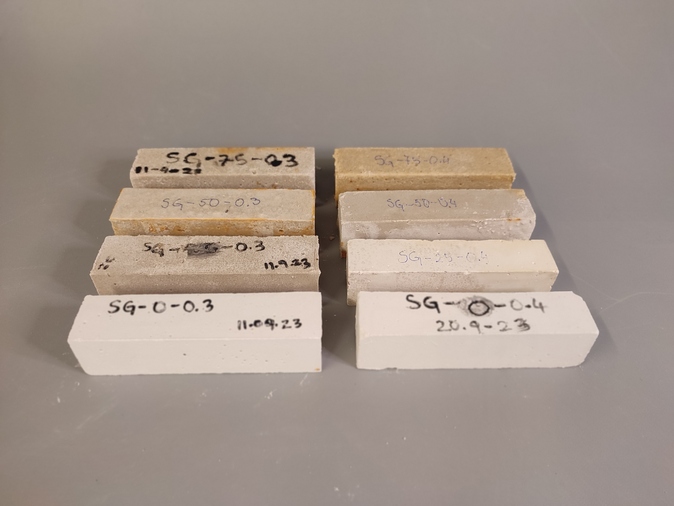

Gips-Salz-Probekörper \ © Bild: Technische Universität München

Gips-Salz-Probekörper \ © Bild: Technische Universität MünchenIn Entsalzungsanlagen und bei der Kaliproduktion entstehen weltweit jährlich 6806 Millionen Tonnen Salz als Abfall. Ziel des Forschungsprojektes ist es, das Abfallprodukt Salz als Ausgangsstoff für Baumaterialien zu nutzen. Die Forschung soll zeigen, wie sich die Verwendung von Salz in Kombination mit verschiedenen Bindemitteln, Stützstrukturen (Bewehrungen), Additiven sowie Herstellungsverfahren und Oberflächenbehandlungen auf relevante Baustoffeigenschaften (insbesondere Festigkeit und Steifigkeit) und die humanitäre Gesundheit (Mineralienanreicherung der Atemluft durch salzhaltige Baustoffoberflächen) auswirkt. Das Ziel des Projektes ist es, eine Grundlage für den Einsatz von Salz als Baustoff für Wand- und Verkleidungselemente in Gebieten mit geringen relativen Luftfeuchten zu schaffen.

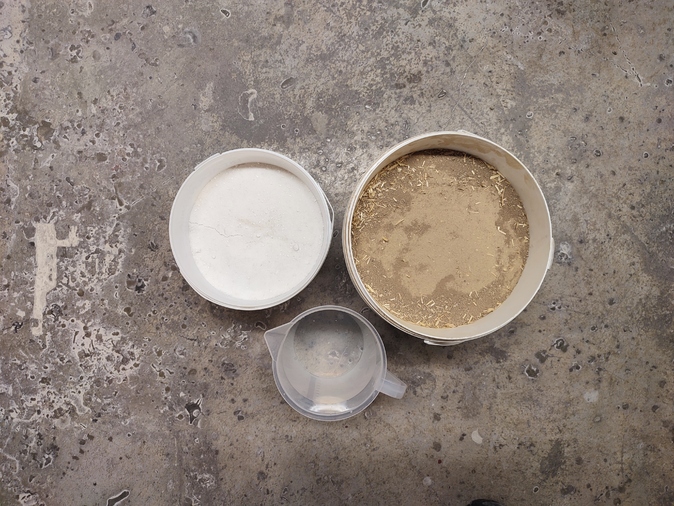

Die erste Phase des Forschungsprojektes im Jahr 2023 widmete sich insbesondere der Entwicklung von geeigneten Bindemittel/Salz-Kombinationen sowie der Festigkeitsprüfung daraus hergestellter Probekörper. Im Rahmen des Projektes wurde zuerst festgestellt, welche Salze (chem. Zusammensetzung) in Entsalzungsanlagen und der Kaliproduktion vorkommen. Diese Salze wurden dann im Labor nachgestellt und für die weiteren Materialtests verwendet. Andere Ausgangstoffe, die für die salzhaltigen Mischungen ohne Bewehrung und Zusatzstoffe ausgewählt wurden, waren Zement (CEM II/A-LL 42,5 R), Sand (CEN-Normsand gemäß DIN EN 196), Gips (CaSO4 · 2 H2O) und Lehm (Lehm-Unterputz mit Stroh). Während der Experimente wurde festgestellt, dass ein Teil des zur Mischungsherstellung benötigten Wassers aus den salzhaltigen Bindemittelmaterialien deutlich langsamer entwich wie aus dem Referenzmaterial. Als Grund hierfür ist die reduzierte physikalische und chemische Wasserbindekapazität des Salzes im Vergleich zu Zement als Bindemittel zu nennen. Daher wurden neu hergestellte Materialien in einem Klimaschrank bei lediglich 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C gelagert, um das Abtrocknen der Proben zu beschleunigen.

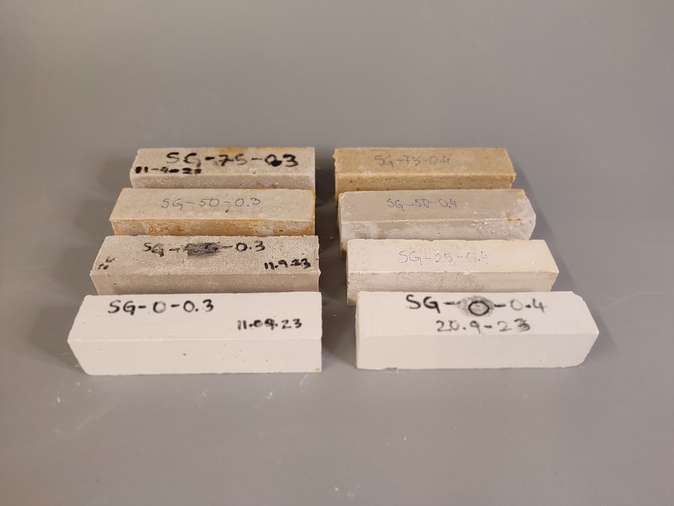

Für die Untersuchung wurden vier verschiedene Mörtelzusammensetzungen mit den folgenden Bindemittel/Salz-Verhältnissen vorbereitet: 100/0, 75/25, 50/50 sowie 25/75 (jeweils M.-%/M.-%). Jede Mörtelzusammensetzung wurde mit unterschiedlichen Mengen destillierten Wassers gemischt. Die Mischungen aus Zement als Bindemittel und Salz wiesen die besten Verarbeitungseigenschaften (Konsistenz) des Frischmörtels sowie die höchsten Festigkeiten auf. Dies ist für die spätere Anwendung zur Herstellung von Wandpaneelen zwingend erforderlich. Daher wurde Zement als Bindemittel für die weitere Bearbeitung in diesem Forschungsprojekt ausgewählt. Die weiteren Materialkombinationen (Gips-Salz, Lehm-Salz) wiesen lediglich unzureichende mechanische Eigenschaften auf, oder besaßen selbst nach 2 monatiger Lagerung bei 60 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C noch keine Verfestigung.

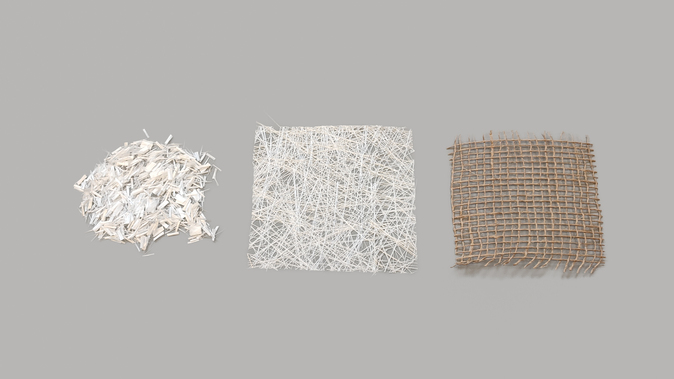

Bei dem Projekt vorangegangen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass steigenden Salzanteile in einem nachhaltigen Beton dessen Dichte erhöhen, jedoch die Druckfestigkeit senken. Zur Verbesserung der Festigkeitseigenschaften auch bei hohen Salzanteilen wurde die Wirkung unterschiedlicher erhärtender Additive (Na-Alginat und Maltodextrin) sowie der Einsatz von Stützstrukturen (Bewehrung mit Glasfasern, Polyvinylalkoholfasern sowie Jutematten) untersucht. Erste Ergebnisse hierzu zeigen, dass insbesondere die Verwendung der Additive enormes Verbesserungspotenzial aufweist.

Die Kristallisation von Salz in Zement-Salz-Materialverbünden hängt stark von der Oberflächengeometrie und den Lagerbedingungen ab. Die Zugabe von Salz beeinflusst die Oberflächenstruktur und die Kristallisation beginnt mit der Keimbildung bei einer bestimmten Temperatur und Feuchtigkeit. Um das optimale Verhältnis für salzbasierte nachhaltige Betone zu bestimmen, wurden und werden derzeit die Einflüsse unterschiedlicher Lagerungsbedingungen und Oberflächengeometrien auf die Kristallbildung systematisch untersucht.

Projektstandort: Technische Universität München, School of Engineering and Design, Lehrstuhl für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen, Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Christoph Gehlen, Stellvertretende Institutsleitung: Dr.-Ing. Thomas Kränkel, Franz-Langinger-Straße 10, 81245 München

Forschende Post-Doc-Stelle und Projektleitung: Dr.-Ing. Vesna Pungerčar

Projektdauer: 2023–2026

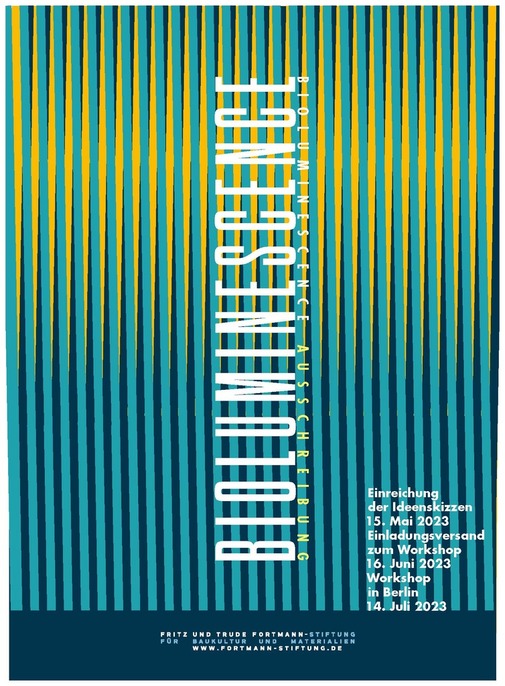

Ausschreibungen

Die Stiftung führt seit 2016 in regelmäßigen Abständen Ausschreibungen mit wechselnden Themenschwerpunkten durch.

Ausschreibung 2025–2026: Monomaterial

In monomaterieller Bauweise errichtete Bauten zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass ihre Tragstruktur wie ihre Außenhaut aus demselben Material sind.

Vor der industriellen Herstellung von Baumaterialien, vor der umfangreichen Produktion von Stahl und Beton und der Entwicklung der Bauchemie war das nicht unüblich, und es stellt sich die Frage, ob und wie dieses Grundkonzept im Hinblick auf traditionelle wie neu entwickelte Materialien sinnvoll weiterentwickelt werden kann.

Verdrängt wurde die monomaterielle Bauweise, als es ein Angebot vorproduzierter, schnell und leicht zu verarbeitender und dazu funktional spezialisierter Materialien gab. Spätestens in den 1960er Jahren wurden Wände in mehreren Schichten gebaut. Die seit den 1970er Jahren gesteigerten Anforderungen an die thermische Isolierung haben diese Entwicklung weiter unterstützt.

Es ist fraglich, ob diese aktuell übliche Bauweise in Hinblick auf Ressourcenknappheit und CO2-Footprint noch zukunftstauglich ist. Neben der Anfälligkeit heterogener Konstruktionen und neben den durch ihre Normierungen eingeschränkten ästhetischen Möglichkeiten sind es Kriterien nachhaltigen Bauens, die nach Alternativen suchen lassen: Zu diesen Kriterien gehören die Bevorzugung ökologisch und sozial unbedenklicher Stoffe, Reparatur- und Umbaufreundlichkeit sowie die unaufwändige weitere Verwendbarkeit von Materialien, sollte ein Bau das Ende seiner Nutzung und Umnutzung erreichen.

Die Fritz und Trude Fortmann-Stiftung möchte mit dieser Ausschreibung die Befassung mit dem Thema Monomaterial in Architektur und Baukultur fördern.

Wir bitten um die Einsendung von Ideenskizzen im Umfang von höchstens zwei Seiten bis zum 31. März 2025. Kooperationen von Ingenieur- und Architekturbüros sind erwünscht, gestalterische Beiträge aus Architektur, Design und Kunst sind ebenso willkommen wie theoretische oder historische Forschungsprojekte. Die Ideenskizze ist zusammen mit dem Bewerbungsbogen (abrufbar unter www.fortmann-stiftung.de) per E-Mail einzureichen.

Zwei Forschungsvorhaben, die neue Ansätze zur Entwicklung monomateriellen Bauens vorschlagen, können über zwei Jahre mit einem Beitrag von jeweils bis zu EUR 300.000,- unterstützt werden. Am 02. Juni 2025 wird die Stiftung einen Workshop zum Thema in Berlin veranstalten. Einladungen an ausgewählte Autor*innen erfolgen im Mai 2025.

Das Ausschreibungsverfahren findet alle zwei Jahre statt. Die Auswahl der Vorhaben trifft das Kuratorium der Stiftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

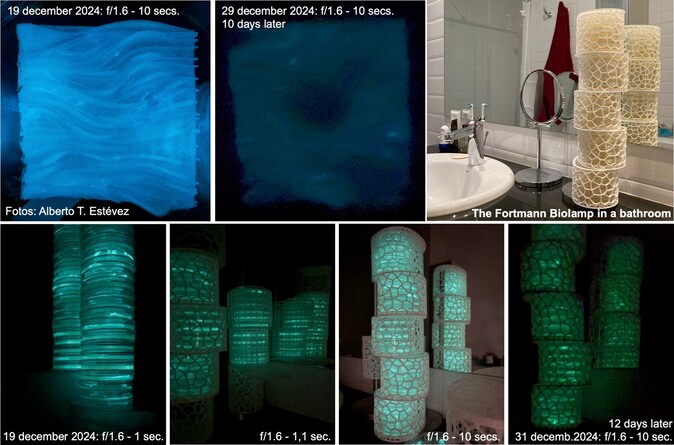

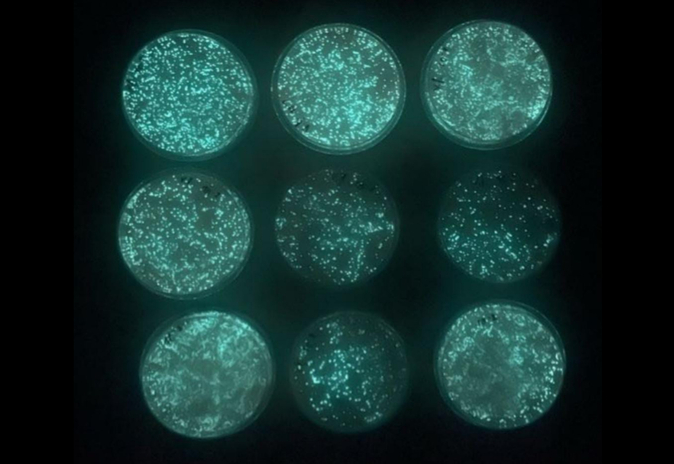

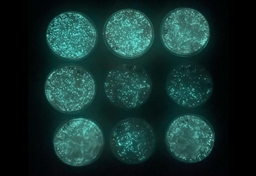

Wachstum von A.fischeri auf verschiedenen Feststoffen zur Optimierung der Beständigkeit/Langlebigkeit \ © Bild: BioLumCity: Alberto T. Estévez, Jae-Seong Yang

Wachstum von A.fischeri auf verschiedenen Feststoffen zur Optimierung der Beständigkeit/Langlebigkeit \ © Bild: BioLumCity: Alberto T. Estévez, Jae-Seong YangLeuchtende Meerestiere und Insekten, leuchtende Pilze, Algen und Bakterien sind faszinierend. Sie zeigen ein helles, mildes Licht in blaugrünen Tönen, das auch deshalb so attraktiv ist, weil es losgelöst von sichtbaren Energiequellen leuchtet. Seit es in den 1990er Jahren möglich geworden ist, transgene Organismen zu erzeugen, ist Bioluminiszenz zu einem wichtigen Forschungsgegenstand nicht nur in der Biotechnologie, sondern auch in der bildenden Kunst geworden. Im Gegensatz zur Fluoreszenz benötigt die Biolumineszenz keine externen Lichtquellen. Das Licht entsteht aktiv durch interne chemische Prozesse im Organismus.

Auch in Design und Architektur gibt es experimentelle Entwürfe zur Bioluminiszenz. Neue Forschungen zur Intensivierung und Verstärkung des Lichtes haben hier die Optionen erweitert, die sich für die Entwicklung hin zu einer Integration in gestalterische Prozesse ergeben. Eines der Ziele dabei ist, eine saubere, nachhaltige und bezahlbare pflanzliche Alternative für Lichtquellen zu generieren und mit einer sanfteren Illumination die weltweite beklagte „Lichtverschmutzung“ in den verstädterten Landschaften zu reduzieren. Im Förderzeitraum 2023-25 unterstützt die Fortmann-Stiftung zwei Forschergruppen in Barcelona und Osnabrück, die nach neuen Perspektiven für die Bioluminszenz suchen.

Im Rahmen der Förderung zur Biolumineszenz fand ein Workshop statt.

BioLumCity Forschungsprojekt

Abstract - 2. Zwischenbericht -

Alle Ziele dieses ersten Jahres des BioLumCity-Projekts wurden erfolgreich erreicht: 3D-Prototypen mit biolumineszierenden Bakterien, die in die Architektur integriert wurden (Paneele, Möbel und Lampen), und ein Erfolg bei der Leuchtkraft, der nach mehreren Experimenten mit Medien und bei der Bakterienauswahl erzielt wurde. Dies geschah durch einen Aufbau von Vibrio fischeri mit Variationen, um die besten Bedingungen für die Effizienz zu prüfen. Die Anwendung von Vibrio fischeri auf digital entworfenen und in 3D hergestellten biorezeptiven Paneelen und Prototypen in verschiedenen Maßstäben (Stadt und Haus) war ebenfalls erfolgreich, einschließlich der entsprechenden Effizienzüberprüfung, nach einer intensiven Studie zur Perfektionierung von Design und Herstellung. Man kann also sagen, dass die endgültigen Versionen der biorezeptiven Paneele und Prototypen in verschiedenen Maßstäben (Stadt und Haus: siehe Fotos der Paneele und Lampen) heute als vollendet gelten und die beste Version in Bezug auf die maximal mögliche Biolumineszenz von Vibrio fischeri, sowohl in Bezug auf die Intensität als auch die Dauer, erreicht wurde. Das System konnte seine Leuchtwirkung fast 20 Tage lang aufrechterhalten, mit einer ausreichenden Intensität, um Räume und Plätze ohne künstliches Licht für den menschlichen Gebrauch zu markieren. Genauer gesagt haben wir in den letzten Monaten einen Klon von Vibrio fischeri erzeugt, der aus mehreren Selektionen der am stärksten biolumineszierenden Kolonien stammt, zusammen mit der Meeresbrühe unter optimalen Bedingungen. Nun möchten wir sein Genom sequenzieren, um zu verstehen, ob es eine Mutation gibt, die den Grund für diese Zunahme der Biolumineszenz erklären könnte. Bei dem Stamm, mit dem wir arbeiten, handelt es sich um eine positive Selektion auf Biolumineszenz, die wir in unserem Labor ausgehend von dem ursprünglichen Vibrio fischeri-Stamm ES114 durchgeführt haben.

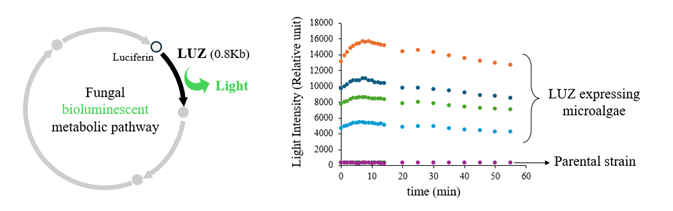

In diesem Zwischenbericht werden die Fortschritte des BioLumCity-Projekts vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Etablierung eines biolumineszenten Systems in Chlamydomonas und der Entwicklung eines Co-Kultursystems für Mikroalgen und mikrobielle Partner. Ein neuartiges MoInClo (Modular Intron Cloning) System wurde entwickelt, um den effizienten Aufbau von Luciferase-Genen mit optimierter Intron-Integration für Chlamydomonas reinhardtii zu erleichtern. Diese Methode rationalisiert die MoClo-basierte Genassemblierung und ermöglicht eine präzise Kontrolle der Intron-Positionierung zur Verbesserung der Genexpression. Mit diesem Ansatz wurden die NanoLuc- und Luz-Luciferasen erfolgreich mit synthetischen Introns integriert und in MoClo-Module der Stufe 0 kloniert. Die Klonierungseffizienz wurde durch Restriktionsverdau und Sanger-Sequenzierung bestätigt, was eine hohe Genauigkeit bei der Assemblierung von intronhaltigen Genen belegt. Nach erfolgreicher Genassemblierung wurde nnLuz_v4, eine optimierte Pilz-Luciferase, in Chlamydomonas exprimiert und mit NanoLuc als Reporter fusioniert. Das Screening der Transformanten ergab eine starke Biolumineszenz mit einer spektralen Emission bei 540 nm, die mit der bekannten Pilz-Biolumineszenz übereinstimmt. Die Enzymaktivität war bis zu einer Stunde lang stabil, was die funktionelle Integration in den Stoffwechsel der Mikroalgen bestätigt. Dank der Unterstützung der Fritz und Trude Fortmann Stiftung konnten wir diese Ergebnisse am 7. März 2025 in Frontiers in Plant Science veröffentlichen (https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1544873/full). Es wurde auch ein Co-Kultur-System eingerichtet, um die mikrobiellen Interaktionen zwischen Chlamydomonas, E. coli und Pichia pastoris zu untersuchen. Die Wachstumsdynamik wurde unter verschiedenen Zellverhältnissen bewertet, wobei die Ko-Kultur die Bakterien- und Algenvermehrung im Vergleich zu Monokulturen verstärkte. OD600-Messungen deuteten auf eine signifikante Stimulation des Bakterienwachstums in Co-Kulturen hin, insbesondere bei höheren Verhältnissen (10:1), während die Chlorophyllakkumulationsmuster auf eine erhöhte Nährstoffkonkurrenz schließen lassen. Bei den Hefe-Algen-Interaktionen zeigte C. vulgaris eine bessere Kompatibilität mit P. pastoris als C. reinhardtii, was durch höhere Zellzahlen und Lumineszenzausstoß in der Ko-Kultur angezeigt wurde. Trotz der Dominanz der Hefe aufgrund einer kürzeren Verdopplungszeit zeigten beide Algenarten ein stabiles Wachstum in HSM-Y-Medium, einem neu formulierten Hefe-Algen-Kokulturmedium. Dieser Fortschritt zeigt die erfolgreiche Implementierung von MoInClo für die Intron-vermittelte Luziferase-Expression in Chlamydomonas und das Potenzial von Co-Kultur-Systemen zur Steigerung des mikrobiellen Wachstums. Zukünftige Arbeiten werden die Biolumineszenzwege in Mikroalgen optimieren und die Co-Kulturbedingungen verfeinern, um die Lumineszenzstabilität für biotechnologische Anwendungen zu verbessern.

Alberto T. Estévez, iBAG-UIC Barcelona / Jae-Seong Yang, CRAG (UAB) Barcelona

Barcelona, Juli-Januar 2025

BioLumCity Forschungsprojekt

Abstract - 1. Zwischenbericht -

Wachstum von A.fischeri auf verschiedenen Feststoffen zur Optimierung der Beständigkeit/Langlebigkeit \ © Bild: BioLumCity: Alberto T. Estévez, Jae-Seong Yang

Wachstum von A.fischeri auf verschiedenen Feststoffen zur Optimierung der Beständigkeit/Langlebigkeit \ © Bild: BioLumCity: Alberto T. Estévez, Jae-Seong YangDas BiolumCity-Projekt möchte eine fortschrittliche Anwendung von Biolumineszenz in der Architektur und im Städtebau entwickeln. Zunächst greifen wir auf die bereits vorhandenen natürlichen Quellen der Biolumineszenz zurück, wobei unter den am besten geeigneten lebenden Organismen biolumineszente Bakterien ausgewählt werden, die auch in unbeleuchteten Innenräumen ausreichend wirksam sind. Aber angesichts der Grenzen ihrer relativ schwachen Lumineszenz und der dominanten künstlichen Beleuchtung in Städten, die die Wahrnehmbarkeit von Biolumineszenz verhindert, schlagen wir eine genetische Veränderung von Mikroalgen vor, die eine größere Lichteffizienz ermöglicht. Deshalb sollen genetisch veränderte Organismen und solche, die es nicht sind, für eine größere Lichtwirkung auf Platten verschiedener Größen angebracht werden, von Lampen und Möbeln über Vitrinen, Schaufenstern bis hin zu ganzen Fassaden. Diese Paneele werden digital aus transparentem Material und mit Hilfe biologisch strukturierter Algorithmen hergestellt, um funktionale Effizienz und ästhetische Qualität zu erreichen.

Mit Hilfe der digitalen Designentwicklung sollen die Tafeln - in jedem Maßstab – den Kriterien von Harmonie, Einheit, Kontinuität, Organizität, Vielfalt, Dynamik, Komplexität und Fraktalität entsprechen. Es geht um die Werte einer "objektiven Schönheit", die jedes Lebewesen in der Natur hat: Werte, die auch bei Tag zu sehen sind, wenn die Biolumineszenz nicht wahrnehmbar ist.

Zu diesem Zweck wurde zwischen Januar und Juni 2024 daran gearbeitet, biorezeptive Fliesen und biolumineszente Systeme für architektonische und urbane Anwendungen zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf dem biolumineszenten Bakterium Aliivibrio fischeri liegt.

Ziel 1 ist der Entwurf biorezeptiver Kacheln mit Hilfe von KI-basierten generativen Modellen, die mit transluzentem PLA 3D-gedruckt werden, um die bakterielle Chemotaxis und Biofilmbildung zu unterstützen.

Ziel 2 schafft Biolampen als vertikale urbane Bioreaktoren, wobei Voronoi-Strukturen für Effizienz und Stärke eingesetzt werden.

Ziel 3 optimiert die Kultivierung von A. fischeri und schafft ideale Wachstumsbedingungen und Medienzusammensetzungen.

Ziel 4 konzentriert sich auf molekulare Techniken zur Transformation von Chloroplasten mit dem Lux-Operon.

Ziel 5 schafft „in vitro"-Kulturlinien für transplastomische Pflanzen zur Aufwertung städtischer Landschaften.

Zugleich zielt das Projekt darauf ab, biolumineszente Systeme in Mikroalgen zu etablieren und ein Co-Kultur-System mit biolumineszenten E. coli und Hefe zu schaffen. Ziel 1 konzentriert sich auf die Entwicklung von Chlamydomonas-spezifischen Luziferasen durch Klonierung von Genen aus Leuchtpilzen und die Optimierung ihrer Expression in Chlamydomonas. Die Transformation und Selektion biolumineszenter Klone ist erfolgreich verlaufen.

Im Rahmen von Ziel 2 werden biolumineszente E. coli mit einem verstärkten Lux-Operon etabliert und die Bedingungen für biolumineszente Hefe in kommerzieller Verwendungsweise optimiert. Dabei wurden optimale Wachstums- und Lumineszenzbedingungen für Hefe ermittelt. Diese Arbeit legt den Grundstein für künftige biotechnologische Anwendungen von biolumineszenten Systemen in diesen Organismen.

Alberto T. Estévez Gruppenleiter iBAG-UIC

Jae-Seong Yang Gruppenleiter CRA

Barcelona, Januar-Juni 2024

Förderperiode 2020–2022: Material in Fülle

Mit dieser Ausschreibung unterstützt die Stiftung Konzepte, Forschungen und Entwürfe, bei denen Stoffe im Mittelpunkt stehen, die im Überfluss vorhanden sind, deren Nutzung aber bisher auf Grenzen stößt. In Zeiten von immer knapper werdenden Rohstoffen geht es nicht nur um die Minimierung des Verbrauchs, sondern auch um die Erschließung neuer oder ungenutzter Ressourcen. Denkbar wären Stoffe wie – CO2 („carbon storage“) – Trümmerbeton aus Rückbau und Abriss (Betonrecycling) – Algen – Salz – Gips – Heuschrecken – Plastik.

Viele dieser Materialien gelten bislang nicht als Ressourcen, sondern werden als Abfall behandelt und auf meist umweltschädliche Weise entsorgt.

Wie können diese Stoffe aufbereitet und zu neuen Materialien werden? Welche Funktionen könnten sie übernehmen? Welche ihrer Eigenschaften ließen sich nutzen? Welche Umdeutungen sind nötig, um solche Materialien nicht mehr als Müll, sondern als Rohstoff anzusehen.

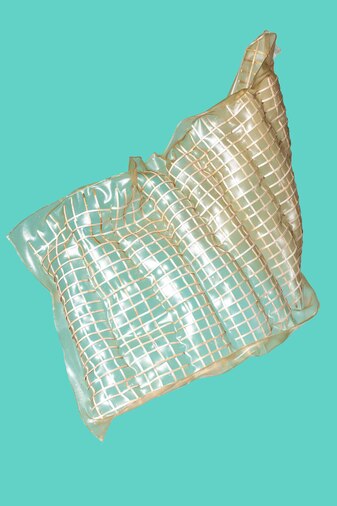

Biomatter Building Parts

Untersuchung des Verbunds von Chitosan‐Biopolymerfolien und Weidenfilament für nachhaltige Bauteile

Universität Kassel

_674x1348.jpg?t=1732103329) Chitosanproben \ © Bild: © EDEK, Universität Kassel

Chitosanproben \ © Bild: © EDEK, Universität Kassel Im Projekt Biomatter Building Parts wurden Untersuchungen zur Herstellung und zum Formverhalten von mit Weidenfilament verstärkten Biopolymerfolien auf Chitosanbasis durchgeführt. Chitosan kann aus Chitin hergestellt werden, das als Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Schalentieren und der industriellen Insektenzucht anfällt. Aus diesem Stoffstrom ergibt sich ein Forschungsbedarf für neue Techniken zur Weiterverwendung und für Anwendungsmöglichkeiten von Chitosanen. Die durchgeführten Untersuchungen sollten systematische Grundlagen für die Entwicklung architektonischer Bauteile liefern. Ziel des Projektes war es, einen neuen nachhaltigen Materialverbund zu schaffen, der das Potenzial hat, erdölbasierte Verbundwerkstoffe zu ersetzen.

Biomatter Building Parts konzentrierte sich zunächst auf die Fragen, welche Chitosane (Krebstierchitosane, Insektenchitosane oder Pilzchitosane) sich für die Herstellung von Folien eignen und mit welchem Verfahren der Materialverbund mit Weidenfilamenten hergestellt werden kann. Weiterhin sollten die strukturellen Eigenschaften der entstehenden Folien charakterisiert werden.

Näher untersucht wurden Chitosane aus Krabbenschalen und Pilzen, die sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften besonders gut für das Projekt eignen. Die Extrudierbarkeit von Chitosanhydrogelen und ein Materialverbund durch Aufbringen von Weidenfilamenten wurden ebenfalls untersucht. Hierfür wurden spezielle Roboterwerkzeuge entwickelt.

Mittels strukturellen Versuchen, die in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren durchgeführt wurden, konnte die Zugfestigkeit sowohl von reinen Chitosanfolien als auch von mit Weidenfilamenten verstärkten Chitosanfolien bestimmt werden.

Anschließend wurden die gestalterischen Möglichkeiten untersucht, indem Weidenfilament in verschiedenen Geometrien ähnlich einem 3D-Druckprozess mittels robotergestützter Applikationstechnik auf die Folien aufgebracht wurde. Der beim Trocknen der Membranen auftretende Verformungsprozess wurde analysiert und über die Anpassung des Holzfilamentlayouts gesteuert.

Das Projekt entwickelte robotergefertigte Materialverbünde aus Chitosanen mit Weidenfilamenten, die sowohl ästhetisch ansprechend sind als auch eine sehr hohe Zugfestigkeit aufweisen. Damit wurden systematische Grundlagen für den Entwurf, die automatisierte Fertigung und die Anwendung für großmaßstäbliche Architekturbauteile geschaffen. Weiterer Forschungsbedarf besteht in der Übertragung der bisherigen Forschungsergebnisse in einen größeren Maßstab und der Funktionalisierung der Werkstoffe für architektonische Anforderungen.

Projektstandort: Universität Kassel, Universitätsplatz 9, 34109 Kassel, Forschende Stelle Experimentelles und Digitales Entwerfen und Konstruieren, Prof. Philipp Eversmann

Projektdauer: 2021–2022

_674x506.jpg?t=1732103439)

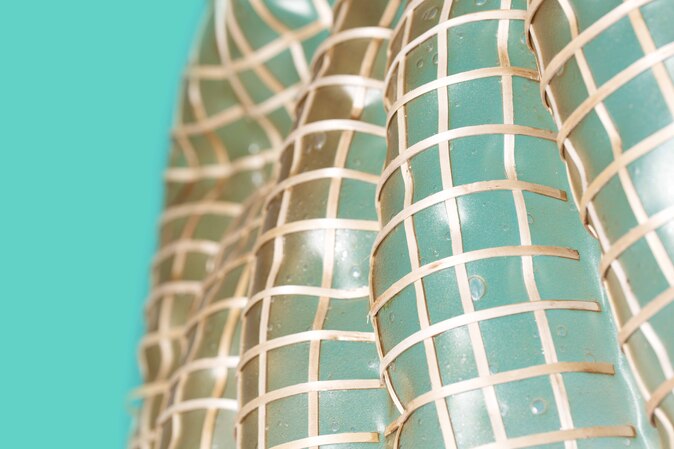

Auf dem Weg zu synthetisiertem Holz

Maßgeschneiderte textile Profilvorformen aus Flachsfasern und Bioharz zur Gestaltung von Bioverbundstrukturen

Universität Stuttgart

Demonstrator mit tragenden Bioverbundprofilen \ © Bild: ITKE Universität Stuttgart

Demonstrator mit tragenden Bioverbundprofilen \ © Bild: ITKE Universität StuttgartIn diesem Projekt wird untersucht, wie die Herstellung von maßgeschneiderten Profilen aus Flachsgeweben, die mit einer biobasierten Matrix laminiert sind, neue Möglichkeiten und Perspektiven für die verstärkte Verwendung in der Architektur bieten könnten.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Verwendung von Naturfasern in der Architektur hauptsächlich mit der primitiven Volksarchitektur in Verbindung gebracht. Doch die neue Kategorie der Bioverbundwerkstoffe – Naturfaserverstärkte Polymere (wie die in diesem Projekt verwendeten) – zeigt sie aus einer völlig neuen Perspektive, die den normalen Endnutzern und manchmal sogar Architekten und Ingenieuren noch nicht bekannt ist.

Sobald Naturfasertextilien (in diesem Fall aus Flachs) zu dauerhaften Bioverbundbauteilen verarbeitet sind, ähneln sie aufgrund ihrer faserigen Beschaffenheit synthetischem Holz. Sie könnten für jede Funktion in der Architektur verwendet werden und potenziell Holzelemente in verschiedenen Anwendungen ersetzen, die von Trennwänden im Innenbereich bis hin zu tragenden Strukturelementen wie Balken, Säulen und ganzen Schalensystemen reichen.

Abgesehen davon gibt es aber auch Szenarien, in denen die Verwendung von Bioverbundelementen nachhaltiger und wirtschaftlicher sein könnte als die von Holz. Dies gilt insbesondere für alle Konstruktionen, die auf frei geformten Holzbalken basieren. Die Herstellung solcher Balken aus Holz ist relativ kompliziert und führt zu Materialverlusten. Beim automatisierten Preforming von Naturfasertextilien hingegen würde die Herstellung von frei geformten, gekrümmten oder verdrehten Bioverbundwerkstoffprofilen den gleichen Arbeitsaufwand erfordern wie bei geraden Profilen.

Folglich kann die Implementierung selbst minimaler Anpassungsoptionen in den automatisierten Preforming Prozess die Designmöglichkeiten innerhalb des Standardproduktionsprozesses von Biokompositprofilen radikal erhöhen. Darüber hinaus bleibt der Herstellungsprozess additiv und Materialverluste werden reduziert.

Wie kann synthetisches Holz aus Naturfasern das architektonische Design der Zukunft gestalten?

Das Projekt gibt eine Antwort auf diese Fragen, indem es den Entwurfs- und Herstellungsprozess vorstellt, der zur Realisierung eines strukturellen Demonstrators mit tragenden Bioverbundprofilen führte. Der Demonstrator dient als Proof-of-Concept für das vorgeschlagene Design Framework, das auf dem Konzept der automatisierten Produktion von textilen Preforms aus Naturfasern für maßgeschneiderte Biokompositprofile basiert.

Projektstandort:

Universität Stuttgart, Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE)

Abteilung Biobasierte Materialien und Stoffkreisläufe in der Architektur (BioMat)

Keplerstraße 11, 70174 Stuttgart

Projektdauer: 04.2021 – 03.2022

Project leader, seminar tutor: M.Sc. Piotr Baszyński

Seminar Examiner: Jun.-Prof. Dr.-Ing. M.Eng. Arch. Hanaa Dahy

Student Assistants: Vanessa Costalonga Martins, Mykola Tsyharin, David Schadwill

Seminar Students: Ann-Marie Klar, Elena Grimbacher, Mathilde Josse, Mykola Tsyharin, David Schadwill, Alina Engel, Anna Prokhorenko, Alina Mykhaylova, Laura Andrea Hurtado, Irene Calero Pages, Muhammed Ali Vural

Technical support: Michael Schneider

Cotton Dust – new textile Surfaces

Verwendung und Verarbeitung von Abfallprodukten der Textilindustrie

Universität Stuttgart

Cotton Dust - new textile Surfaces \ © Bild: Svenja Boissel und Lil Petersen

Cotton Dust - new textile Surfaces \ © Bild: Svenja Boissel und Lil PetersenDas Forschungsprojekt Cotton Dust – new textile Surfaces setzt sich mit der Verwendung und Verarbeitung von Baumwoll-Flusen auseinander, die als staub-ähnliche Abfallprodukte tagtäglich in großen Mengen in der Textilindustrie anfallen. Der Großteil der Flusen fällt in Frottierwebereien an. Zwei bis fünf Tonnen jährlich in nur einer Weberei. Diese Flusen gelten als Endpunkte der textilen Produktionskette, ohne dass es bisher Ideen für eine nachhaltige Wiederverwertung gäbe. Wir haben in dem vermeintlichen Müll einen neuen Ausgangspunkt für die Gestaltung innovativer, textiler Oberflächen gefunden.

In der Regel werden Reste aus der Textilindustrie – wenn überhaupt – zu Downcycling-Produkten weiterverarbeitet. Wir streben das Gegenteil an: Unser Fokus ist Upcycling! Wir als Designerinnen führen die Baumwoll-Flusen wieder in den textilen Produktionskreislauf zurück und gestalten so die komplette Wertschöpfungskette von Textilien mit.

Cotton Dust hat sich vor allem der Frage gewidmet, wie unter Berücksichtigung spezifischer Materialeigenschaften neue Flächen sowohl aus Monomaterial, als auch aus Kombinationen von Geweben entstehen können. Unser Ausgangspunkt und Fokus war dabei stets die textile Raumausstattung.

Für die Umsetzung haben wir die Maschinen des Sächsischen Textil Forschungsinstituts in Chemnitz genutzt.

Die Flusen werden von einer Maschine, die normalerweise herkömmliche thermo-verfestigte Vliese herstellt, auf ein Trägermaterial gesiebt. Die daraus entstehenden Flächen werden im Anschluss über eine Wasserstrahl-Verfestigungsanlage zu stabilen Oberflächen geformt. Diese Maschine ist speziell für die Verbindung von kurzen Fasern entwickelt worden. Im Vergleich zu anderen Verfestigungsarten werden bei der AquaJet-Wasserstrahlverfestigung keine Bindemittel oder Schmelzfasern benötigt. Der Druck der Wasserstrahlen reicht aus, um die Fasern miteinander zu verbinden. Kontinuierliche Hochdruckwasserstrahlen treffen auf das lose Material, das auf einem Sieb unter den Wasserbalken hindurch bewegt wird. Saugventilatoren saugen das enthaltene Wasser ab. Diese Herstellung garantiert Zugfestigkeit und verleiht dem Material seinen textilen Griff.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Forschung war herauszufinden, welches Trägermaterial sich am besten mit dem Baumwollstaub verbindet und somit den idealen Untergrund darstellt. Bei der Auswahl der Materialien haben wir uns aufgrund der nachträglichen Recycling-Fähigkeit für ausschließlich cellulosische Materialien, wie Jute und Baumwolle, entschieden. Zusätzlich haben wir verschiedene Gewebe-Festigkeiten getestet. Neben einer dauerhaften Verbindung von Staub und Gewebe, wollten wir auch herausfinden, ob eine Verbindung des Staubs ohne Trägermaterial möglich ist. Für diese Versuche mussten wir technisch bedingt jedoch auch mit einem synthetischen Spinnvlies als Trägermaterial arbeiten, der nach der Verfestigung wieder entfernt werden kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Forschungsprozesses waren die gestalterischen Möglichkeiten. Das größte Gestaltungspotenzial haben wir in den Farben der Baumwollflusen gesehen. Um diese in reinen Farben zu nutzen, haben wir die Flusen während des Entstehungsprozesses direkt sortiert. Das Forschungsprojekt zeigt, dass scheinbar Unmögliches möglich ist: aus Staub eine textile, flexible und stabile Oberfläche herzustellen. Unsere Ergebnisse können im Innenraum als schallabsorbierende Wandpaneele eingesetzt werden. Als Beleg dafür, haben wir Tests im Akustiklabor der TU-Berlin durchgeführt. Die durchgeführten Tests zeigen, dass die entwickelten Textilien mit herkömmlichen Akustikvorhängen standhalten können. Den nächsten Schritt sehen wir nun in der direkten Produktentwicklung. Jetzt gilt es, Unternehmen für eine Zusammenarbeit und Weiterentwicklung zu finden.

Svenja Boissel und Lil Petersen

Förderperiode 2018–2019:

Sinn für Material – Material für die Sinne

Gefördert wurden Projekte und Forschungsvorhaben, die die Wechselwirkung zwischen Materialverwendung und Sinnlichkeit untersuchten.

Durch Digitalisierung und Virtualisierung wächst im Gegenzug die Faszination von Gegenständlichkeit, Haptik und sensorischer Wahrnehmung der gestalteten Umwelt, die über die visuelle Vermittlung durch Bildmedien weit hinausgeht. Sogenannte „Materialbibliotheken“ dienen der Berührungslust bei der Erprobung von Werkstoffen. Bei der Materialverwendung zielen viele Gestalter auf einen direkten Aufforderungscharakter der Gegenstände; umgekehrt reagieren neue Werkstoffe auf Umwelteinflüsse und Nutzerverhalten (Farbe, Wärme, Druck). Dem Einsatz responsiver Materialien im öffentlichen Raum (Flüsterasphalt, Brüllbeton, Reliefböden) wird verhaltenslenkende Kraft zugesprochen. Wiederum gibt es Werkstoffe, deren Oberflächen Materialien suggerieren, ohne die entsprechenden Eigenschaften zu besitzen, eine Art „fake materials“. In Bearbeitungsprozessen können Eigenschaften von Materialien besonders betont oder manipuliert werden, um spezielle sinnliche Erfahrungen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Förderung zu den sinnlichen Aspekten der Materialförderung fand ein Workshop statt.

Bauen mit Salz

Die Verwendung von Salz als Baustoff in neuen Materialmischungen.

Ein Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde der TU München unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Florian Musso.

Grundlage

Ausgangspunkt für das Forschungsvorhaben sind die Überlegungen, dass laut UNESCO fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen es mindestens in einem Monat pro Jahr zu wenig Wasser gibt. Derzeit betrifft der Wassermangel etwa 3,6 Milliarden Menschen. Eine Lösung diese Wasserknappheit zu bewältigen, ist Meerwasser zu entsalzen. Schon heute arbeiten auf der Welt rund 19.000 Entsalzungsanlagen, die Trinkwasser aus Meerwasser gewinnen und das entzogene Salz ins Meer zurückführen. Allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind das ungefähr 120 Millionen Tonnen Salz pro Jahr. Dieser erhöhte Salzgehalt im Meer bedroht Fischbestände, Korallen und Wasserpflanzen.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, sollen die Möglichkeiten untersucht werden, Salz als neues Baumaterial für architektonische Anwendungen einzusetzen. Meersalz ist bei Raumtemperatur porös, löst sich im Wasser auf und speichert dreimal mehr thermische Energie als Wasser. Da eine direkte Anwendung des Materials nicht möglich ist, soll eine Kombination mit anderen Bindemitteln die Eigenschaften des Baustoffes beeinflussen.

Der entstandene Salzmaterialverbund bietet neue Erfahrungen bei der Wahrnehmung des Materials durch Riechen, Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen. Die Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Materials in Kombination mit verbindungsfähigen Werkstoffen bietet das Potenzial für einen druckfesten Materialverbund, der klimaregulierende Funktionen übernehmen kann. So können Salz basierte Bauelemente für Wände entstehen, obwohl Salz normalerweise als bauschädlicher Stoff gilt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens soll dazu vor allem die genaue Mischung solcher Werkstoffe konzipiert und geplant werden.

Neue Möglichkeiten für die Sinneswahrnehmung

Salzblöcke sollen dabei nicht nur den konstruktiven Hauptbestandteil darstellen, sondern auch die sinnliche Wahrnehmung des Menschen beeinflussen. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Wahrnehmungssinne sollen die Eigenschaften durch Demonstratoren im Maßstab 1:1 untersucht werden:

– Riechen: Hier wird der Einfluss des Salzes auf die Qualität der Raumluft untersucht. Die zunehmende Luftfeuchte hat einen negativen Einfluss auf das Geruchsempfinden. Hinzukommt, dass bereits in der Medizin salzhaltige Luft zur Therapie von Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Mit dem Salzblock sollen die Luftfeuchtigkeit und das Geruchsempfinden verbessert werden.

- Sehen: Durch Lichtreflexion, Farbe und Oberflächenstruktur des Materials soll der Sehkomfort in einem Raum analysiert werden.

- Hören: Die Fähigkeit des neuen Materialverbunds zur Schallabsorption soll untersucht werden.

- Schmecken: Die Toxizität des Materials wird überprüft und es soll herausgefunden werden, ob Salzblöcke sich auch für eine Umgebung mit Kindern eignen.

- Fühlen: Die thermische Behaglichkeit des Materials wird durch die Analyse der Oberflächentemperatur erforscht.

Salt material compounds test specimen - surface (efflorescence) \ © Bild: TUM EBB

Salt material compounds test specimen - surface (efflorescence) \ © Bild: TUM EBBStrukturen aus Myzelium für den Innenraum

Forschung und Entwicklung eines schallabsorbierenden Materials aus Pilzmyzel und Pflanzenfasern.

Jonas Edvard Workshop \ © Bild: Jonas Edvard, Kopenhagen

Jonas Edvard Workshop \ © Bild: Jonas Edvard, Kopenhagen Forschungsprojekt und künstlerische Installation von Jonas Edvard, Industriedesigner, Kopenhagen

Ziel dieses Projektes ist es, das Potenzial von Myzelium als schnell erneuerbaren, regenerativen und erschwinglichen, kohlenstofffreien Baustoff zu erforschen, zu bewerten und flächendeckend zu erschließen. Es soll die Akzeptanz von Myzelium als Baumaterial durch Anwendungen, die vielfältige sensorische Erfahrungen im Innenraum ermöglichen, voranbringen.

Myzelium ist ein hervorragendes Material zur Herstellung akustikabsorbierender Bauelemente und könnte neue Möglichkeiten für den Innenraumausbau bieten. Nach einer Testphase folgt eine Analyse der passenden Materialform zur effizienten und flächendeckenden Verarbeitung in Gebäudeinnenräumen. Abschließend können Aussagen zu konkreten Einsatzorten getroffen werden.

Die Absicht ist es Myzelium als Baumaterial und insbesondere seine technischen und sensorischen Eigenschaften in einem multidisziplinären Prozess weiter zu erforschen, um so klare und emotional berührende Oberflächen zu schaffen.

Myzelium ist ein intelligentes Material und bietet die Möglichkeit als Klebstoff zwischen Fasern, und, durch seine Fähigkeit zum „Zusammenwachsen“ von Materialien und Elementen, als Stabilisator der Konstruktion zu agieren. Dieser Prozess kann durch Hitze, Temperatur und Druck manipuliert werden, um die gewünschten Eigenschaften, Texturen und Farben zu erzeugen.

Materialien wie Myzelium können, zum Beispiel durch ihre Fähigkeit zur Schallabsorption, zu einer gesunden Arbeitsatmosphäre, insbesondere in Großraumbüros, beitragen. Unsere Kollaboration soll unerwartete Ansätze in diesem Bereich durch Kreativität, Zusammenarbeit und Vorstellungskraft erforschen. Da sich Büroräume mit der rasanten Entwicklung neuer technologischer Systeme und Kommunikationswege verändern, wird es immer wichtiger adaptive Räume und flexible Raumlösungen zu schaffen, die alle unsere Sinne ansprechen. Die Verwendung von Materialien und Produkten auf Myzeliumbasis können die haptische und emotionale Bindung zwischen dem Raum und seinen Nutzern verbessern.

Dieses Projekt zielt daher letztlich auf die Erforschung von Myzelium als gesündere und nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Materialien zur Schallabsorbtion. Dieses Projekt will die Sinnlichkeit von Materialien erforschen, indem es die sofortige Assoziation des Myzelium Pilzes als Nahrung oder Schimmel überwindet.

Da nachhaltige Materialauswahl sowohl für Designer, Ingenieure als auch für Verbraucher immer wichtiger werden, muss das damit verbundene Erlebnis weiter gestaltet werden. Der Einfluss von Emotionen auf das Konsumverhalten kann zu einem steigenden Interesse an nachhaltigeren Lebensstilen beitragen. Eine positive Assoziation und Erfahrung können das Bewusstsein für alternative Baustoffe wie Myzelium wecken. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit zwischen Designern, Ingenieuren und der Bauindustrie die Forschung weiter vorantreiben und die Entwicklung und Integration von Myzelium in die gebaute Umgebung vorantreiben.

Mycelium structures for interiors

Research and development of a sound absorbing material made from mushroom mycelium and plant fibers.

By Jonas Edvard In collaboration with Dr. Ing. Jan Wurm / Arup Group Berlin.

Research and development of a sound absorbing material made from Mushroom Mycelium and Plant fibers. Design and production of a sound absorbing sail installed at the Danish Design museum at the „Future is Present“ Exhibition 2022–2024.

Designer Jonas Edvard has collaborated with Arup Engineers to develop a new sound absorbing material, which is made from natural plant fibers such as Hemp, pinewood and Jute fibers grown together by mushroom mycelium to become a new innovative material with very high-quality absorption of frequencies in the area of 500-2500hz. The mycelium acts as a binder growing in between the fibers for a period of 3-4 weeks after which the final material is dehydrated to become a solid mycelium based composite.

With the Generous funding of Fritz und Trude Fortmann Stiftung, Jonas Edvard collaborated with Dr. Ing. Jan Wurm from Arup Engineers in Berlin, Germany in order to make a thorough research into different plant fibers which in combination with mycelium could create a new sound absorbing application for organic materials in the human living space.

Acknowledgements: Jeanne Sarton, Freja Kræmmer, Benedikt Trojer, Nicole Perez(Arup), Achim Klein(Arup), Albert Dwan(Arup), Jan Wurm(Arup) ©2024 Jonas Edvard

Breathe IN / Breathe OUT – NUATAN.

Exploring scents of future materials.

Im Zentrum des Projektes stand die Entwicklung einer Geruchsbibliothek für organisches Bioplastik.

Baumaterialien werden primär durch visuelle und haptische Eigenschaften beurteilt, geruchliche Eigenschaften rangieren an untergeordneter Stelle. Jedoch besitzt gerade Geruch eine zentrale Rolle in der emotionalen Akzeptanz eines Materials und bestimmt maßgeblich dessen Aufforderungscharakter.

Die „Geruchsbibliothek" des menschlichen Gehirns wird größtenteils durch Erfahrungen in der frühen Kindheit geprägt und jedes Aroma mit einer Emotion assoziiert. Düfte wirken unmittelbar und direkt über das Gehirn, stimulieren Verhalten und erleichtern, unter anderem, die Orientierung im Raum. Der Proust-Effekt beschreibt das Hervorrufen von Erinnerungen aus der Vergangenheit durch einen einzigen Duft. Dieses Phänomen spielt eine Schlüsselrolle in der Erkennung und intuitiven Benutzung von neuen Materialien.

Der Geruch von organischem Bioplastik ist kaum erforscht, es werden keine Aromen mit dem Material verbunden. Im Zentrum des durch die Fortmann-Stiftung geförderten Projektes standen die Überführung von Aromen in ein Baumaterial aus Bioplastik und die Entwicklung einer Geruchsbibliothek für organisches Bioplastik. Das Projekt entstand in transdisziplinärer Zusammenarbeit von crafting plastics! studio und OFFICE MMK in enger Kollaboration mit Material- und Neurowissenschaftlern.

Um die Potenziale von aromaaktiven Biokunststoffen zu erheben, zu analysieren und strukturiert darzustellen, wurden bestehende Erkenntnisse zum Thema Biokunststoffe in der Kreislaufwirtschaft als auch bestehende Klassifizierungsmethoden zur Bewertung von Gerüchen aufgearbeitet.

Anhand des organischen Biokunststoffs NUATAN wurde dann der Frage nachgegangen, wie Bioplastik riecht. Der von crafting plastics! studio entwickelte Biokunststoff besteht aus PLA und PHA, ist erdölfrei, ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und vollständig biologisch abbaubar. Visuell unterscheidet sich das Material deutlich von herkömmlichen Kunststoffen und kann durch eine einzigartige Polymerkombination für die Herstellung von Mehrwertprodukten verwendet werden.

In Materialversuchen wurde festgestellt, dass die Beimischung von organischem Material Geruchsaromen entstehen lässt, die NUATAN von ölbasierten Kunststoffen auch olfaktorisch unterscheidbar machen. Die erforschten Aromen wurden in einer architektonischen Haut materialisiert. Diese Haut steht metaphorisch für die Haut als Schnittstelle zur Welt und beschreibt den Atmungsvorgang in der Architektur als die Verarbeitung von natürlichen Rohstoffen zu menschlichem Lebensraum.

Auf den Ergebnissen der Versuche aufbauend wurde eine Geruchsbibliothek entwickelt und auf der Milan Design Week 2019 präsentiert. In mehreren Designworkshops wurden räumliche Anwendungsfälle definiert und ein Materialprototyp fabriziert. Die olfaktorische Erfahrung wurde in einer räumlichen Installation auf der Vienna Biennale for Change 2021 im Museum für angewandte Kunst (MAK) Wien präsentiert.

Schaumhaus

Schaum als raumbildendes Material und seine sensorischen Eigenschaften.

Forschungsprojekt am Institut für Baukonstruktion, Lehrstuhl 2, Fakultät für Architektur und Stadtplanung, Uni Stuttgart unter Leitung von Prof. Martin Ostermann

Schaum ist eine Vielzahl von aneinanderhaftenden gasförmigen Bläschen, die von festen oder flüssigen Wänden eingeschlossen sind. Schaum hat keine Kanten, mehr noch keine festen Umrisse, keine beschreibbare Form. Er ist vergänglich, unbeständig, porös, löst sich auf. Schaum gibt auf Druck nach, ist leicht und weich. Seine Struktur ist richtungslos, er ist frei formbar und bearbeitbar. Das Berühren von Schaum wird als unangenehm empfunden. Er reagiert unvorhersehbar, reflektiert Schall in alle Richtungen, dämpft und dämmt.

Während herkömmliche Baumaterialien wie Stein, Beton, lackiertes Holz, Putz etc. sich fast ausschließlich kalt anfühlen, strahlen geschäumte Oberflächen Wärme aus. Die Energie kommt vom menschlichen Körper und reflektiert auf diesen zurück.

Ausgehend von diesen grundlegenden Unterschieden zu den herkömmlichen Baustoffen und unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Schaum ist es Ziel des Projekts, die sensorische Wirkung des Materials Schaum zu untersuchen und auf die sinnliche Wahrnehmung hin zu schärfen.

Bei dem Ausgangsmaterial handelt es sich um einen biobasierten, industriell kompostierbaren Hartschaum, der zurzeit in der Verpackungsindustrie zum Einsatz kommt. Dieser neuartige Hartschaum ist cradle-to-cradle (EPEA, 2015) zertifiziert und 100% CO2-neutral. Er ist völlig unschädlich und lässt sich wie gewöhnlicher Hartschaum verarbeiten.

Vom Schäumen über Erhitzen zum Schneiden werden die Möglichkeiten der Materialherstellung und -verarbeitung erkundet. Ziel ist es modulare Systemteile zu entwickeln, die sich zu einer raumbildenden Struktur zusammenfügen lassen. Besondere Aufmerksamkeit erfordert dabei die Entwicklung von Details zur Fügung des Materials, die trotz seiner Weichheit eine sichere Verbindung ermöglichen.

Nicht nur das Material, sondern auch die dreidimensionale Verarbeitung und Oberflächengestaltung versprechen vielfältige akustische, haptische und visuelle Erfahrungsebenen.

Die hierdurch erarbeiteten Lösungen sollen „cradle-to-cradle“ sein, d.h. alle Verbindungen sind wieder lösbar, um die Wiederverwendung der Materialien zu ermöglichen.

Förderperiode 2016–2017: Kostengünstige Baustoffe und Konstruktionsweisen für den Wohnungsbau

Thema der ersten Ausschreibung waren Konzepte und Entwürfe für den kostengünstigen Wohnungsbau, bei denen die Qualitäten der Materialien eine entscheidende Rolle spielen. Die Stiftung unterstützte Projekte oder Forschungsvorhaben, die sich auf den Entstehungs- und Produktionsprozess kostengünstiger Materialien oder auf die Verarbeitung bzw. konstruktive Realisierung bezogen. Als Kriterien kostengünstiger Materialien wurden folgende Parameter gesetzt:

- Sparsamkeit und Energieeffizienz

- Nachhaltigkeit in der Herstellung

- Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit

- geringer Verarbeitungsaufwand und leichtes Weiterbauen

- Anschlussfähigkeit der Materialien an bauliche und soziale Kontexte eines Bauwerks.

Im Rahmen der Förderung zum kostengünstigen Bauen fand ein Workshop statt.

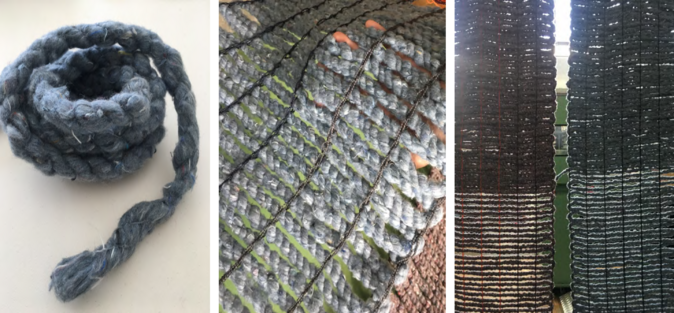

TXXL – Upscaling Textiles

Das Forschungsvorhaben untersuchte die Potentiale der textilen Verfahrenstechnik Grobwirken für funktionale architektonische Innenraum-Elemente.

Christiane Sauer, formade 2018/19

Im Rahmen des Forschungsvorhabens TXXL-Upscaling Textiles wurden die Potentiale der textilen Verfahrenstechnik Grobwirken für funktionale architektonische Innenraum-Elemente anhand von Materialstudien und Demonstratoren getestet. Das Grobwirken stellt eine Sonderform der Wirktechnik dar, mit der garnartige Elemente bis zu einem Durchmesser von 30 mm Materialstärke verarbeitet werden können. Es lassen sich flexible Flächen mit einer Stärke von bis zu 3 cm und einer Breite von 1 Meter in freien Längen von der Rolle herstellen. So kann diese textile Technologie in einem Maßstab, der architektonischen Werkstoffen entspricht, eingesetzt werden. Grobwirken wurde bislang meist im Bereich der technischen Anwendungen z.B. für Geotextilien in der Böschungssicherung eingesetzt. Die Herausforderung dieses Projektes war, Gestaltungsansätze zu entwickeln, die zusätzlich zu den technischen Eigenschaften auch gestalterische Ansprüche erfüllen. Im Verlauf der Testreihen wurde insbesondere auf nachhaltige und kostengünstige Konzepte für Raum-Akustik und Raum-Klimatisierung abgezielt und entsprechende Materialien wie Recyclingfasern oder Phase-Change Materialien (PCM) dahingehend untersucht. Alle Demonstratoren binden die Komponenten ausschließlich durch textile Konstruktion, durch die sich die einzelnen Elemente nach ihrem Lebenszyklus wieder sehr einfach lösen und in die Ausgangsmaterialien trennen lassen. Dies ist gegenüber herkömmlichen baulichen Elementen, bei denen funktionale Komponenten z.B. durch eine bindende Matrix oder durch Laminierung fest eingebunden sind, ein großer Vorteil.

Im Herstellungsprozess wurden faserartige Komponenten zunächst durch ein spezielles Verfahren zur Strangherstellung (Kemafil®) zu flexiblen, zentimeterstarken „Garnen“ verarbeitet und anschließend durch Grobwirken zu Flächen gebunden. Die umgesetzten Beispiele zeigen eine große Bandbreite an Möglichkeiten, auf einfache Weise funktional wirksame und flexible textile Halbzeuge herzustellen. Vorhangartige Bahnen, die vor Fenstern, Wänden oder frei hängend als raumbildende Elemente eingesetzt werden können, dienen zugleich als Akustik- oder Klimaelemente. Es entstehen leichte, flexible Module für den Innenraum, die sich „von der Rolle“ jeder gewünschten Länge und Geometrie anpassen, leicht transportierbar, gut verstaubar, kostengünstig und einfach zu montieren sind. Insbesondere wurden nachhaltige Materialkonzepte untersucht wie z.B. Recycling von Alttextil (Reißfasern), von Filzabschnitten aus der Textilindustrie oder auf nachwachsende Rohstoffe wie Hanfreste aus der Dämmstoffindustrie. Zur klimaregulierenden Funktionalisierung wurde mit paraffinbasiertem Phase-Change Material (PCM) gearbeitet, das Temperaturspitzen im Innenraum abpuffert und so z.B. vor Überhitzung oder Abkühlung durch große Glasflächen schützt. Hierfür wurden funktionalisierte, nicht-textile Elemente wie Schläuche oder Stäbe in Schussrichtung während des Wirkprozesses in das Material eingearbeitet.

Raumakustik: Pflanzenfasern oder Alttextilien werden bereits vielfach zu Schalldämmzwecken eingesetzt, allerdings nicht als flexible Vorhangelemente. Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden neue gestalterische Ansätze für eine Verarbeitung von ästhetisch minderwertig bewerteten Alttextilien, textilen Industrieresten oder Dämmstoffen entwickelt. Die Fasermaterialien werden hierbei wie angeliefert unmodifiziert übernommen. Ihre aufgrund der Faserstruktur dämmenden Eigenschaften bleiben erhalten und werden direkt zur akustischen Absorption genutzt. Es ergeben sich optisch und haptisch ansprechende Oberflächen, die ihren Ursprung nicht verstecken, sondern im Gegenteil als individuelles Gestaltungsmerkmal nutzen. Die textile Verarbeitung der entstandenen Demonstratoren überführt Recycling- bzw. Restmaterialien in einen hochwertigen gestalterischen Kontext. So entsteht ein Upcyclingkonzept, das das Ausgangsmaterial durch Überführen in einen neuen Anwendungsbereich aufwertet. Insbesondere zur Nachrüstung bestehender Räume eignen sich die gewirkten Bahnen, die leicht transportiert und montiert werden können. Darüber hinaus haben textile Flächen den Vorteil, dass sie als verschiebbare Elemente individuell an unterschiedliche Nutzungsszenarien oder akustische Ansprüche angepasst werden können und frei hängend zugleich zur räumlichen Gliederung dienen können. Die Textilien wurden gestalterisch so konzipiert, dass sie sich in ein Wohn- ebenso wie in Büro- oder Schulumfeld gleichermaßen gut einfügen. In Arbeits- und Lernumgebungen stellt gute Akustik einen entscheidenden Faktor für Wohlbefinden, Aufmerksamkeit und Nutzerkomfort dar. Die Ergebnisse zeigen dafür kostengünstige und ressourcenschonende, nachhaltige Lösungswege auf.

Raumklima: Da gerade Fensterbereiche und große Glasflächen für zusätzlichen Wärmeeintrag im Gebäude sorgen, können neben einem effizienten außen liegendem Sonnenschutz durchaus auch klimapuffernde Vorhänge im Innenraum als einfach nachzurüstende Maßnahme der Klimatisierung geeignet sein. Im Rahmen von TXXL wurden klimatisch wirksame Phase-Change Materialien (PCM) als Stab oder Schlauch mit textiler Technologie eingearbeitet. Die entstandenen Flächenvorhänge können vor Fenstern oder auch frei im Raum hängend als Raumteiler eingesetzt werden. Die PCM Elemente speichern tagsüber Wärme und geben diese zeitverzögert bei Abkühlung nachts wieder an die Umgebung ab. Eine massenmäßige Einbindung von PCM-Material in Röhren oder Schläuche mit 1-2 cm Durchmesser hat den Vorteil, dass relevante Mengen des aktiven Materials eingebunden werden können. Gegenüber bereits existierenden PCM beschichteten Fasern, aus denen ebenfalls Textilien gefertigt werden können, ist eine signifikante Steigerung der Wirksamkeit durch die größere Masse des eingebrachten aktiven Materials erwartbar. Je nach klimatischer Anforderung und Raumgröße kann die Anordnung und Dichte der Stäbe bzw. Schläuche angepasst werden – dies bei gleichzeitiger Durchsicht und mit optischem Bezug zum Außenraum. Der sichtbare Phasenübergang von fest zu flüssig stellt zudem ein faszinierendes optisches Schauspiel dar. Eine Nachrüstung in bestehenden Gebäuden ist einfach möglich. Die technischen Elemente sind an Nutzungsänderungen oder individuelle Vorlieben anpassbar und können wie Flächenvorhänge einfach zur Seite geschoben oder leicht ab- oder umgehängt werden. Klimatechnik wird nicht mehr versteckt, sondern zu einem aktiven und gestaltbaren Element im Raum. Durch dieses Konzept der „Smart Material“ Klimatextilien ließe sich der Energieverbrauch durch herkömmliche Klimaanlagen reduzieren oder möglicherweise ganz ersetzen. Technische Messungen der Demonstratoren sollen im Rahmen künftiger Studien weitergehende anwendungsorientierte Erkenntnisse liefern.

Akustikvorhänge schallabsorbierend, Garnerstellung aus recycelten Jeansfasern \ © Bild: Christiane Sauer, formade

Akustikvorhänge schallabsorbierend, Garnerstellung aus recycelten Jeansfasern \ © Bild: Christiane Sauer, formade Akustikfläche schallabsorbierend, Dämmender Füllstoff: Hanffaserabschnitte \ © Bild: Christiane Sauer, formade

Akustikfläche schallabsorbierend, Dämmender Füllstoff: Hanffaserabschnitte \ © Bild: Christiane Sauer, formade Klimaaktiver Flächenvorhang mit Phasenwechsel (PCM) Material im Garnstrang \ © Bild: Christiane Sauer, formade

Klimaaktiver Flächenvorhang mit Phasenwechsel (PCM) Material im Garnstrang \ © Bild: Christiane Sauer, formade Klimaaktiver Flächenvorhang mit Phasenwechsel (PCM) Elementen, sichtbarer Phasenwechsel von Fest zu Flüssig im Material \ © Bild: Christiane Sauer, formade

Klimaaktiver Flächenvorhang mit Phasenwechsel (PCM) Elementen, sichtbarer Phasenwechsel von Fest zu Flüssig im Material \ © Bild: Christiane Sauer, formadeGrobgewirke als funktionale Flächen

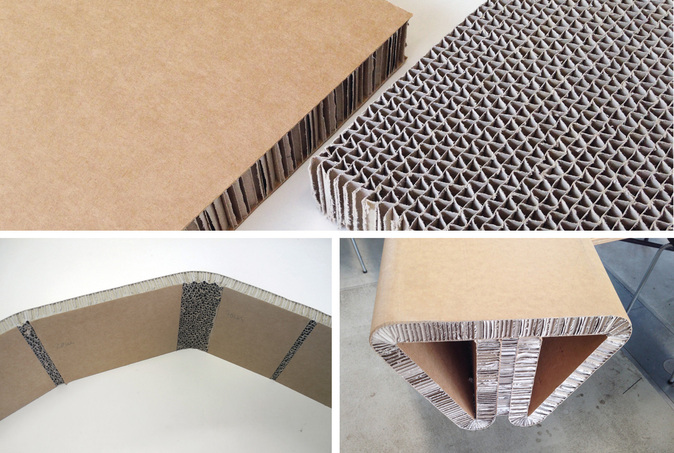

NAVAPA – Nachhaltige Verbundbauteile aus Papierwerkstoffen

Wabenplatten aus recyceltem Papier aus der Verpackungsindustrie sollen in der Architektur eingesetzt werden.

Bauteile aus Wabenplatten \ © Bild: Stephan Schütz / Bauhaus-Universität Weimar

Bauteile aus Wabenplatten \ © Bild: Stephan Schütz / Bauhaus-Universität WeimarDas Forschungsprojekt „NAVAPA – Nachhaltige Verbundbauteile aus Papierwerkstoffen“ von Dr. Stephan Schütz von der Bauhaus-Universität Weimar ist durch das Stiftungskuratorium im Rahmen der ersten Ausschreibung 2016/17 „Kostengünstige Baustoffe und Konstruktionsweisen für den Wohnungsbau“ für eine Förderung durch die Fritz und Trude Fortmann-Stiftung ausgewählt worden. Die Arbeit verfolgt das Ziel, für bislang vorrangig in der Verpackungsindustrie eingesetzte Wabenplatten aus recyceltem Papier neue Anwendungsgebiete in der Architektur zu erschließen. So sollen mit gefalteten Wabenplatten ökologisch nachhaltig, materialsparend und energieeffizient produzierbare Wandelemente als kostengünstige und recyclingfähige Alternative zu konventionellen Metall-Ständerwänden für den Innenausbau entwickelt und untersucht werden.

Grundlage des Projekts sind bereits geleistete geometrische Untersuchungen zur Faltbarkeit von Wabenplatten sowie Tests mit gefalteten Stützen- und Trägergeometrien und einem realisierten Experimentalgebäude. Darauf aufbauend sollen nun ganzheitliche Wandelemente für den Innenbereich mit einer Kernstruktur aus gefalteten Wabenplatten und einer Beplankung mit beispielsweise Holztafeln oder Gipskartonplatten entstehen. Ziel ist die Kombination von Tragwerk und Beplankung in einem Bauteil und die Entwicklung eines Montagesystems mit einfach zu handhabenden Anschlussdetails. Die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Metall-Ständerwänden wären ein hoher Grad an Vorfertigung und daraus resultierend eine signifikante Senkung von Arbeitsaufwand beim Innenausbau, außerdem eine positive ökologische Bilanz aufgrund des materialsparenden Aufbaus und der Verwendung von Recyclingpapier. Insgesamt sind geringe Kosten im Sinne der Ausschreibung bei gleichzeitig hoher Ausführungsqualität zu erwarten.

Die durch die Fritz und Tride Fortmann-Stiftung bereitgestellten Fördergelder werden in der Projektdurchführung an der Universität Weimar für Materialbeschaffung, Testreihen und den Bau eines Experimentalgebäudes verwendet.

Forschungsprojekt „NAVAPA – Nachhaltige Verbundbauteile aus Papierwerkstoffen“

Bauhaus-Universität Weimar

Professur Entwerfen und Tragwerkskonstruktion, Prof. Rainer Gumpp / Dr.-Ing. Stephan Schütz

Durchführungszeitraum: 2017–2018

Dachaufbauten

Potentiale verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen für die innerstädtische Wohnraumschaffung durch Dachaufbauten.

Forschungsprojekt 2017–2018

Konrad Freymann, Jakob Grave Simon Madlener, Berlin.

Förderung durch die Fortmann-Stiftung im Rahmen der Ausschreibung 2016 „Kostengünstige Baustoffe und Konstruktionsweisen für den Wohnungsbau“

Die Projektverfasser sind Absolventen der Fachbereiche Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen und Architektur der TU Berlin. Sie untersuchten die Potentiale verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen für innerstädtische Wohnraumschaffung durch Dachaufbauten. In Verbindung mit innovativen digitalen Planungs- und Fertigungsprozessen sollten für diese – meist durch kostenintensive Einzellösungen geprägte – Bauaufgabe nach kostengünstigeren und damit sozial verträglicheren Möglichkeiten gesucht werden.

Nach einer Auseinandersetzung mit den städtebaulichen und gesellschaftlichen Aspekten der städtischen Nachverdichtung durch Dachaufbauten standen die konstruktiven und materialtechnologischen Gesichtspunkte im Zentrum der Untersuchung. Die spezifischen Anforderungen an Materialien und Konstruktionsweisen für Dachaufbauten werden ermittelt und mit den Eigenschaften von ‚Holztafel‘, ‚Holzmassiv‘, ‚Metall & Glas‘ sowie ‚Infraleichtbeton‘ abgeglichen. Neben Aspekten wie Sparsamkeit, Energieeffizienz, Anschlussfähigkeit und Langlebigkeit flossen in die Betrachtung besonders die Themen Vorfertigung und einfache Montage sowie innovative Herstellungstechniken wie z.B. roboterunterstütze Serienfertigung ein: Wie können etablierte Materialien durch die neuen Herstellungstechniken an Effektivität hinzugewinnen? Welche neuen Materialien sind kostengünstig und für Dachaufbauten geeignet?

Die vielversprechendste Materiallösung wurde anschließend in einem Modell mit großmaßstäblichem Konstruktionsdetail erprobt. Ziel war nicht die Entwicklung eines Einzelbauwerks, sondern eines umgebungsbedingt anpassbaren Konzepts, das Grundlage einer Nachverdichtung von Städten wie Berlin sein kann.

Workshop 2023

Biolumineszenz

Biolumineszenz ist ein faszinierendes Phänomen, das die sagenhafte Fähigkeit von bestimmten Lebewesen bezeichnet, Licht zu erzeugen, ohne dabei Wärme zu produzieren.

Die Fähigkeit durch chemische Wechselwirkungen von Enzymen und Molekülen natürliches Licht zu erzeugen, ist in der Tier- und Pflanzenwelt weit verbreitet. Das Potential dieser geheimnisvollen Leuchtkraft lebender Systeme übt auf viele Disziplinen einen ungeheuren Reiz aus, wie etwa auf die Biochemie, die Biotechnologie, die synthetische Biologie, auf Architektur und Städtebau oder auf das Bio-Design und die bildende Kunst.

In der Förderperiode 2023–25 widmet sich die Fritz und Trude Fortmann-Stiftung den Potentialen der Biolumineszenz und geht der Frage nach, wie bisher angewandte und neu entwickelte wissenschaftliche Forschungsergebnisse zur Biolumineszenz Eingang finden können in die Materialforschung der Baukultur. Können zur Biolumineszenz fähige natürliche Systeme in der nahen Zukunft zuverlässige und nachhaltige Lichtquellen werden, um herkömmliche Beleuchtungsformen zu ergänzen oder sogar zu ersetzen? Die Schaffung von Lichtquellen, die ohne Strom funktionieren, könnte die Art und Weise, wie wir unsere Welt beleuchten, nachhaltig verändern.

Es gibt gute Gründe optimistisch zu sein, da die derzeitige Forschung sowohl an der Steigerung der Effizienz von biolumineszierendem Licht arbeitet als auch an Möglichkeiten, robuste und umweltfreundliche lebende Lichtformen in den Designprozess zu integrieren. Ob sich die technische Anwendung der Biolumineszenz zukünftig in eine Richtung entwickeln wird, die sie sicher (ungiftig) und für eine Massenanwendung geeignet macht, bleibt abzuwarten.

Es gibt gute Gründe optimistisch zu sein, da die derzeitige Forschung sowohl an der Steigerung der Effizienz von biolumineszierendem Licht arbeitet als auch an Möglichkeiten, robuste und umweltfreundliche lebende Lichtformen in den Designprozess zu integrieren. Ob sich die technische Anwendung der Biolumineszenz zukünftig in eine Richtung entwickeln wird, die sie sicher (ungiftig) und für eine Massenanwendung geeignet macht, bleibt abzuwarten.

Das Ersetzen von elektrischer Beleuchtung durch lebendige Lichtformen kann auf der Grundlage der pflanzlichen Nanobionik oder auf der Grundlage technischer Pflanzen (einschließlich des Einbaus von Biolumineszenz-Systemen von Pilzen oder Bakterien in Pflanzen) erfolgen. Beides könnte Energie sparen und weltweit Städten und Kommunen helfen Netto-Null-Emissionen zu erreichen oder sogar klimapositiv zu werden, das heißt, einen Umweltnutzen zu schaffen, indem der Atmosphäre zusätzliches Kohlendioxid entzogen wird. Dass das auch quantitativ ein wichtiges Aktionsfeld ist, veranschaulichen die Zahlen: Künstliche Beleuchtung, ob in Innenräumen oder im Freien, ist ein wesentlicher Bestandteil des weltweiten Stromverbrauchs. Da der globale Energiemix immer noch stark von fossilen Brennstoffen abhängt, ist die künstliche Beleuchtung für fast 20 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich – mit all ihren katastrophalen Folgen für die zunehmende globale Erwärmung des Planeten.

Versuche, Beleuchtung billiger und effizienter zu machen, gibt es schon lange. Dazu gehören hocheffiziente Technologien wie LEDs (Light Emitting Diodes), winzige elektronische Chips aus speziellen Halbleiterverbindungen. Wenn Strom durch LEDs fließt, beginnen sie zu leuchten und „emittieren“ Licht, weshalb dieser Vorgang auch Elektrolumineszenz genannt wird. In den letzten Jahren wurde jedoch – trotz der energiesparenden Vorteile von LEDs – wissenschaftlich nachgewiesen, dass LED-Beleuchtung nicht nur für das menschliche Auge schädlich ist, sondern auch erheblich zur Lichtverschmutzung beitragen kann und eine wachsende Bedrohung für die Artenvielfalt darstellt. Ökosysteme können ein gewisses Maß an menschlicher Nutzung ohne negative Auswirkungen tolerieren – eine Eigenschaft, die allgemein als Resilienz bezeichnet wird –, aber jenseits einer bestimmten Schwelle oder eines Kipppunkts kann es zu plötzlichen, radikalen und manchmal irreversiblen Schäden kommen. LED-Beleuchtung kann negative Auswirkungen auf unsere biologische Vielfalt haben, da sie mehr Licht im blauen Wellenlängenbereich enthält, die den natürlichen Tag- und Nachtrhythmus vieler Arten durcheinanderbringen, darunter auch von Arten, die für unser Nahrungsnetz wichtig sind. Die derzeitige Verlustrate der weltweiten Artenvielfalt ist schätzungsweise 100- bis 1000-mal höher als die (natürlich vorkommende) Hintergrundaussterberate und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch weiter zunehmen. Dies macht deutlich, dass ein Systemwechsel auch in der Erzeugung von Licht unvermeidlich ist, der diese Befunde integriert und die Entwicklung alternativer Modelle fördert.

Die Potenziale der Biolumineszenz auszuloten und Forschende in diesem wichtigen und aussichtsreichen Forschungsfeld zu unterstützen, ist das Ziel, das sich die Fritz und Trude Fortmann Stiftung im Jahr 2023 und für die kommenden zwei Jahre gesetzt hat. Im ersten Quartal 2023 lobte die Stiftung eine Förderung aus und wandte sich an die internationale Forschungsgemeinschaft der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie auch an Künstler und Künstlerinnen, die sich mit der Untersuchung der Bioluminiszenz und ihrer Übersetzung in konkrete Projekte und Entwürfe befassen. In dem mehrstufigen Verfahren wurden schließlich sieben international arbeitende Projektgruppen am 14. Juli 2023 zu einem intensiven eintägigen Austausch nach Berlin eingeladen.

Ort der Veranstaltung bildeten als Referenz zur Baukultur die Kantgaragen in Berlin-Charlottenburg. Ein Bauwerk der frühen Moderne, das in seiner Bauzeit in den 1920er Jahren dem Wandel der Zeit mit einem gänzlich neuen Bautypus als Parkhaus und Automobil-Servicegebäude Tribut zollte. Seit seiner Umwidmung im Jahr 2022 steht dieses umfassend sanierte Bauwerk als Tagungs- und Veranstaltungsort zur Verfügung und hat in diesem Falle die exzellente inhaltliche Verknüpfung zwischen Forschung, Förderthema, Baukultur und Zukunftsorientierung geschaffen.